Universidad Nacional Autónoma de México

De La deshumanización del arte

Cuan audaz ha sido el Doctor José Ortega y Gasset al aventurar un documento de tal envergadura en un tiempo tan incierto. Pues debemos primeramente establecer el momento histórico en el cual se desenvuelve el ensayo. Es la media decena de los años veinte cunado se publica La deshumanización del arte, los ismos desbordan la Europa occidental y rebasan el atlántico tan raudos que apenas se les puede mirar, la política efervece en el mundo, unos pugnan por la hoz y el martillo, los otros suplen la Biblia por La riqueza de las naciones. La herida de la Gran Guerra, lejos de sanar aún no termina de lacerar la piel de miles y millones de miserables. Es el mundo que intenta reacomodarse, readaptarse, sobrevivir siquiera.

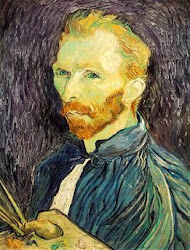

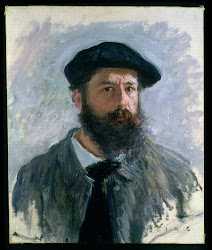

El arte, muy cierto, no escapa a estos embates y mejor aún reacciona con ellos en una forma estremecedora; por primera vez la pluma y el pincel no serán condescendientes con tan cotidiano ser y patética realidad, por primera vez las formas alcanzadas en muchos siglos ya no son suficientes para decir algo no haya sido dicho. Por desgracia o por fortuna, no muchos asimilarán ésta vorágine que está por sacudir hasta el más recóndito tradicionalismo. En eso nos ilustra y muy bien el doctor Gasset.

Es pues, en este contexto que han aparecido vanguardias, “primera línea” (Avant-garde por su origen en francés) dispuestas a cambiar la percepción del arte y lo artístico. Nos dice y bien que lo hace el doctor Ortega como éste arte que se ha traído desde previos siglos (específicamente el XIX) no es más que un arte popular, atiborrado de cotidianeidad y patetismo. Según esto, existe una clara diferencia entre ser arte no popular (consecuencia natural de propuestas nuevas) a ser impopular, es decir, provocar aversión para con quien tiene contacto con él.

La explicación, médula del argumento, es que el arte traído en el siglo inmediato anterior fue aceptado por ser un reflejo inequívoco de las pasiones humanas, de los hechos comunes y las formas o modos en que la gente puede sentirse interpretado. Lo segundo tiene que ver con el artista que representa este tipo de dramas dogmáticos, pues bien se ha citado el nombre de Beethoven, como uno de estos representantes de la conquista del vulgo a su inmediata aparición, es decir, según Ortega, de Beethoven y hasta Wagner, la premisa predominante es, si se permite el término, el egoísmo pasional y visceral del artista, creando cosas en las que fácilmente el apreciador puede reflejarse a sí mismo, compartir la alegría de un allegro, o la nostalgia de un adagio. Pero existe otro factor aún más determinante en la aceptación de estas corrientes. La comprensión es quizá el mayor escollo que un artista deba surcar para ser aceptado en el círculo tradicionalista e incluso elitista.

Se ha dicho entonces que el arte de principios del siglo XX ha sido impopular por no sentirse, el vulgo, representado en él como ha sucedido en el romanticismo, realismo e incluso modernismo. Y hay una palabra que describe perfectamente el comportamiento de este fenómeno, es la comprensión; debido a que la mayoría de la gente no tiene la capacidad de entender el concepto, les es por naturaleza desagradable, porque no tiene los elementos que lo impregnan de alegría o el patetismo que los deprime, simplemente aquello que se postra ante sus ojos es algo que no conocen y con lo que jamás han estado relacionados, no hay antecedente para valorarlo, no saben como aplicarlo a su vida ni como reflejarse a sí mismos en ella; aquello parece forzadamente una silueta humana, un paisaje de mucha imaginación o una pieza musical (el caso de Debussy), que no les arranca lagrimas de tristeza, por momentos suena bien y por momentos sólo suena, ajeno de subjetivismos egoístas. Esa es la principal razón por la que las vanguardias han sido tan polémicas cuando de arte se habla, en suma, al no entender la obra la rechazan, para evitar la humillación que ésta les impone.

Es sin duda deseo de Ortega hacer una delimitación precisa de la pureza del arte, y para ello dice: “Es el caso que el objeto artístico sólo es artístico en la medida en que no es real”, es decir, que la obra de arte sólo será arte cuando hagamos a un lado la representación específica del retrato o el paisaje o la sinfonía tan llena de lugares humanos y sobre todo reales. Y es concluyente al afirmar que el arte de la centuria decimonónica es sólo un simple extracto de la vida cotidiana, cosa contraria con el arte joven, que ha desdeñado la humanización para poder en sí ser un manojo de estilismos de la realidad.

Para Ortega es claro que este nuevo arte es la renovación que oxigena y permite la evolución de las expresiones, pues sería vano tratar de regresar a los arcaísmos tan probados y trillados que asfixian las siguientes generaciones.“En el arte es nula toda repetición, cada estilo que aparece en la historia puede engendrar cierto número de formas diferentes dentro de un tipo genérico. Pero llega un día en que la magnífica cantera se agota” .

Queda claro que leitmotiv del nuevo arte es deshumanizarlo por completo, despedazarlo, deformarlo, malearlo, arrancarle el corazón y voltearlo para dejarlo casi irreconocible, hacer del arte un arte que hable por sí de sí, impregno de ideas que estilizan la realidad y le avasallen en sus leyes. El reconocimiento sólo viene con el razonamiento siguiente: (como expone audazmente Ortega), el mérito del vanguardista es crear un mundo a partir de nada (cosa que ni siquiera los presocráticos concebían), sólo ideas que toman la forma de líneas y figuras, absurdos y sinsentidos, abstrusos o abstractos, pues sino fuera así entonces qué de meritorio tendría copiar un paisaje tal cual, un bodegón recogido de la praxis, una muerte de un cadáver; esa es la principal dificultad que enfrentan, con gran virtuosismo diría Ortega, los artistas jóvenes.

Existe a todo esto una posible máxima que resume la perspectiva desde la que se tiene que mirar esta corriente artística, y esta es: “el placer estético tiene que ser un placer inteligente”, y esto es porque a menudo la gente en su ignorancia de las cosas, sólo utiliza el arte para emborracharse a sí mismo, olvida la sonora erupción musical vertida en el escenario para gozar de sí y sólo de sí, apabullarse con su sentir y su pensar, lloriquear o fundirse con sus pasiones placenteras, al fin mundanas, pues hace rato que ha olvidado la espiritualidad de la obra de arte como tal.

Ortega nos habla además de dos posibles opciones para con el menester de estos jóvenes artistas, la primera: en que el poder conservador termina absorbiendo el potencial de su creatividad para volverlo un manojo de escombros sombríos e instruirlos en las formas tradicionales, o la segunda en la que se deja que la fuerza renovadora sanee las lagunas pútridas con las que se ha contaminado el arte en tantos años. En otro sentido queda claro por cuál se debe de ir, pues aunque el deseo conservador sea históricamente de mayor peso sobre los círculos de la cultura toda, el espíritu humano sería incapaz de retroceder y contentarse con la repetición interminable de su pasado, nada deleznable pero al fin pasado; en el fondo el espíritu arde por reinventarse, ha explotado hasta el hartazgo la humanización incuestionable de su alimento y ahora se quiera o no, habrá de ceder a esta necesidad natural que responde a un simple término, evolución.

Conclusión

Es innegable el valor que Ortega ha aportado al entendimiento de las vanguardias; sin embargo es justo precisar que los ismos son el resultado indiscutible de su inmediato anterior, como el realismo lo fue del romanticismo, y el romanticismo del neoclasicismo, éste del barroco y del barroco el renacentista. Es importante comprender que el éxito o perdición tiene cabida si y sólo si se tiene la experiencia de las anteriores, pues que sería del cubismo de Picasso sin a priori un Renoir, o disfrutar de Stravinsky sin conocer a Chopin.

Pienso que es de suma importancia que el arte en un momento de la historia tenga íntima relación con la humanización, como que el hombre es el que crea el arte, pero comulgo con Ortega que esa humanización no debe ser perpetua, y debe necesariamente sujetarse a las leyes de la evolución, de la interminable búsqueda de nuevas formas de decir y expresar toda su naturaleza: sentimientos, pensamientos pasiones, ideas abstractas, sueños etc.

En un momento Beethoven ha sido tomado como un artista preocupado por sí mismo y la manifestación de sus propias vicisitudes, pero ¿no sucede los mismo en todos quienes toman un lienzo y un pincel, o quien toma pluma y papel?, es inherente a la creación, el proceso innegable por ser la unidad individual de ser el protagonista, conciente o inconsciente, de algo que se dice. Lo siguiente me lleva a Hyden, del cual su música es clasificada tanto como la de Mozart, de pura, y ello se debe en gran medida a que no es narrativa, ni descriptiva, no tiene vinculación directa con los objetos humanizadores. Hyden fue maestro temprano de Beethoven y es clara la influencia que desarrolla a lo largo de sus sinfonías hasta pasada de la tercera (eroica), es pues en el primer Beethoven dejar claro que cierta etapa clásica lo hace completamente en su composición arte puro y el punto de inflexión nos lo ha marcado muy bien Ortega cuando alude al canto de un pájaro vuelto una obra de arte, cosa que sucede con la quinta sinfonía de Beethoven, inspirada, en el primer movimiento, por un ave que cantaba en la ventana mientras éste convalecía en un hospital, el leitmotiv famoso que rompería con la música clásica y revolucionaría al mundo con un nuevo y bien acogido romanticismo.

La experiencia nos ha enseñado entonces que Ortega tiene razón cuando dice que el poeta comienza donde el hombre termina, y que es hora de que en vez de adaptar el arte a nuestro primitivismo dogmático, debemos ser nosotros quienes nos ajustemos a la innovación deshumanizante de los nuevos movimientos estéticos.

0 comentarios:

¿Qué te pareció la entrada?